ヘッドライトの黄ばみにお困りですか?

私も昔、とても苦労した経験があります。

ボディーが綺麗な車でも、ヘッドライトが黄ばんでしまうと5年くらい車が古く見えてしまうばかりか、光量が減少して夜間の走行が危険になってしまったり、車検に通らなくなってしまうこともあるので早いうちに対策したいですよね。

この記事では、カーコーティング専門店で数千台のお車に携わってきた私が「ヘッドライトの黄ばみを簡単な落とし方」や「黄ばみの予防方法」を初心者の方でもわかりやすく解説しますので、記事を読みながら実践してみてくださいね。

ヘッドライトの黄ばみ、くすみの原因ワースト3

第1位 太陽光線に含まれる紫外線。

これがヘッドライトのレンズを構成するポリカーボネートという素材に浸透し、組織を破壊することで表面が荒れて白く粉を噴いてくすんだり黄ばんだりしてしまいます。原因の90%以上は外側からの紫外線の影響によるものと考えて間違いありません。

第2位ヘッドライト表面の傷

ヘッドライト本体にコーティングされているハードコートが傷や汚れで傷んでしまうと紫外線の影響を受けやすくなってしまい、黄ばみが加速度的に進む原因になります。ヘッドライトから放出される熱による影響は対策のしようもないし、ごく僅かなので無視してかまいません。

第3位 経年劣化

年数を重ねることでヘッドライトの素材であるポリカーボネートそのもののが劣化し、くすみや黄ばみ、組織の軟化が起こりはしめます。ただ、これは上の2つと関わり合っているので経年だけで黄ばみが加速することはなく、第3位という結果になりました!

ヘッドライトの黄ばみは内側からも起こる?

いいえ、ヘッドライトが内側から黄ばむことはほとんんどありません。その証拠にヘッドライトの黄ばみを磨きで新品同様の透明度まで復活させることができます。

また、最近のLEDライトの場合なら更に熱も少ないため、くすみなども一切起こらないと言って良いでしょう。

ヘッドライトの黄ばみを放置すると修復不可にも

ヘッドライトの素材はポリカーボネートという素材でできているということはお伝えしましたが、実は表面に限ってはポリカーボネートの上により硬くて丈夫な『硬質樹脂コート』が施工されています。

これは熱や紫外線に弱いポリカーボネートを保護するための表面コーティングで、これのおかげで新車から数年間は一切くすみや黄ばみを起こすことなくクリアな状態を保つことができています。

しかしこの『硬質樹脂コート』の保護機能にも限界はあり、度重なる洗車でできた洗車傷や飛び石などによる傷でハードコートがダメージを受けると傷をきっかけに数年後には若干の黄ばみやくすみ、クラック『ひび割れ』などが起き始めます。

守ってくれる『盾』を失ったヘッドライトはくすみ、急速に紫外線を吸収しはじめ、気が付いたら一気に黄ばみやクラックが進行していたということも珍しくありません。

更に、そのまま放置をつづけるとこんな弊害も出てしまいます。

弊害① 黄ばみで光量が落ちて夜間走行が危険なる。

ヘッドライトに黄ばみやくすみがあると、光量がおちてしまいます。

特に、夜間の運転時に見えにくさを感じる方が非常に多いので、事故をおこしてしまうリスクも高まります。

弊害② 光量不足で車検不合格になる。

ヘッドライトが黄ばんでしまうと、光量が落ちて暗くなってしまします。更に、クラック『ヒビ』が入ることで光が分散してしまい、光軸(光の進む方向性)が不安定になるので安全基準を満たすことができず、車検不合格になってしまうことがあります。

ちなみに、平成27年9月1日から「ヘッドライトの車検基準が変更」になりました。対象は、平成10年9月1日~平成27年9月1日までの車両となっています。

以前は、走行用前照灯(ハイビーム)での検査となっていましたが、変更後にはすれちがい前照灯(ロービーム)で測定して検査を行うことになっています。

検査基準が厳しくなったので、ヘッドライトの黄ばみとくすみにより光量が基準を満たさない可能性も出てくるでしょう。

弊害③ 対策が遅れると本体ごと交換になる。

ヘッドライトが黄ばんで見えるのは、表面が汚れているだけ!と思って放置する方もいらっしゃるかもしれません。

ほっておくと、劣化がさらに進み細かいひび割れができてくることも。

ほとんどの車種がヘッドライトのカバーだけ交換することができず、本体ごと交換になります。車種によっては高額出費になることもあるので早めに対策しましょう。

ヘッドライトの黄ばみを予防する唯一の対策

ここまでちょっと強めに注意を促してしましましたが、大丈夫です。もしあなたの車のヘッドライトが既に相当黄ばんでいたとしても、クラックが入っていたとしても、改善できますし、予防もできます。

まず、ヘッドライトの黄ばみを予防する方法をご紹介します。

とにかく紫外線を遮るに尽きる。

近頃のヘッドライトの材質であるポリカーボネートは、紫外線をほぼ100%吸収する性質があります。

紫外線の影響で化学変化が起きて、茶褐色の物質が生成されることによって、ポリカーボネート自体の透明度が低下して黄ばみを引き起こしてしまうのです。

ですから、黄ばみを予防するためには、紫外線を避ける以外に根本的な対策はありません。ちょっと残酷な様ですが、この事実をしっかりと受け止めた上でできることをやっていくほかありません。

まず、もし可能なら、青空駐車場よりも、屋内に車を停められるスペースを確保しておくことがヘッドライトの黄ばみ予防になります。

ただ、どうしても日差しを受けてしまう場合には、車の向きを変える、カバーをかけるのも一つの方法ですし、コーティングやヘッドライトプロテクションフィルム(紫外線96%カット)の施工も検討すると良いでしょう。

ヘッドライトの黄ばみを取る方法

もし、既に黄ばみが出てしまった方や、ヘッドライトが少し曇ってきたなら取り除いてクリアな状態に復元してから予防を行う様にしましょう。

自分でヘッドライトの黄ばみを取るメリット

- コストがあまりかからない。

- 気になった時にすぐにできる。

自分でヘッドライトの黄ばみを取るデメリット

- ちょっと疲れる。

- 定期的に作業する必要がある。

用意するもの

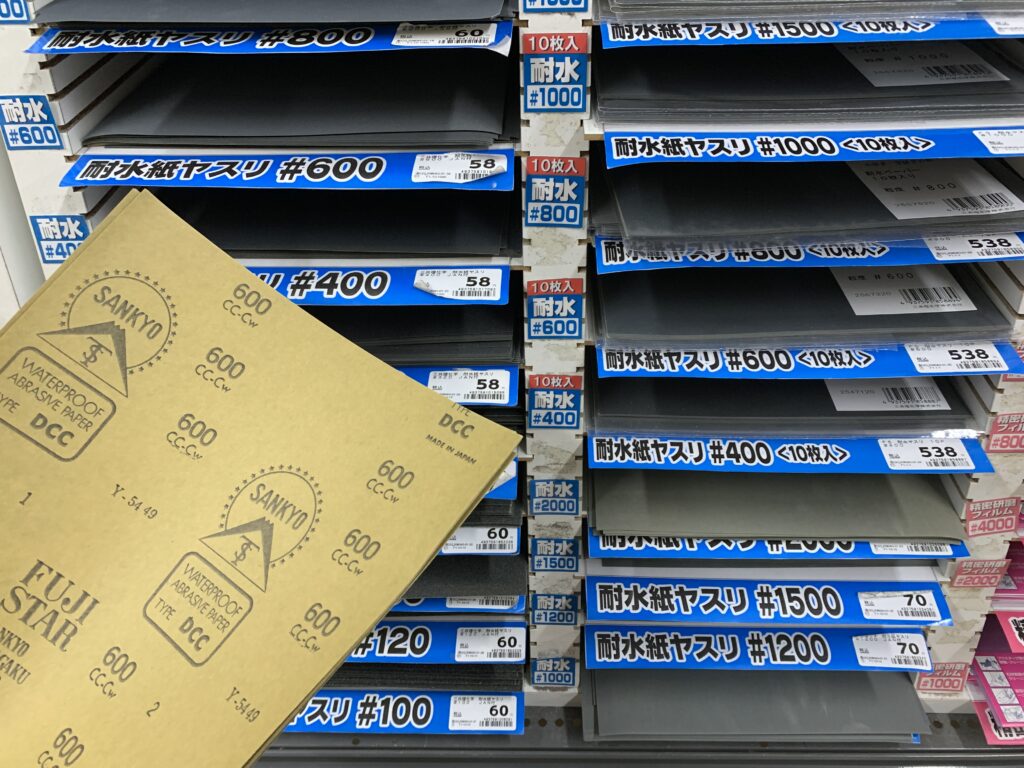

・耐水ペーパー(♯600〜♯1200それぞれ数枚)

・マスキングテープ(横幅30ミリくらいが使いやすい)

・マイクロファイバークロス(安いもので十分)

・研磨剤(自動車用が望ましいがピカールでもどうにかなる)

・バケツ(水をたっぷりいれておく)

・市販のヘッドライトクリーナー

1、(初心者向け)ヘッドライトの黄ばみの取り方

黄ばみ除去剤(ヘッドライトクリーナー)で黄ばみを溶かして取る

近年登場したヘッドライト黄ばみの除去方法で、市販のヘッドライトクリーナーを使って黄ばみを溶かす手法があります。

これは、劣化したポリカーボネートのみを溶かして落とすことにより、劣化していない透明な部分にはダメージを与えずに再生するというやり方です。

一見『魔法』の様な方法にも思えますが、劣化が進行している部分のみに作用するので、劣化が中途半端な時には変化を感じにくいこともあります。逆に、黄ばみがかなり進行している場合にはかなりの変化があり、費用もさほどかからないことを思うと、一度試してみるかちはあると思います。

2、(中級者者向け)ヘッドライトの黄ばみの取り方

もしヘッドライトクリーナーで除去しても思っていた様な結果が得られなかったなら、研磨剤を使って黄ばみを削ぎ落としましょう。

施工方法 : ヘッドライトの黄ばみを磨き落とす(研磨剤使用)

市販のヘッドライトクリーナーを使っても劣化が中途半端な部分は落とし切ることができないので、残ってしまった部分を研磨剤で磨いていきましょう。ただ、今回紹介する方法は電動工具を使わない手作業なのでかなり疲れるということは覚悟しておいてください。多分腕と肩がパンパンに張って翌日筋肉痛必至です💦

STEP1 マイクロファイバークロスに研磨剤をつけてこする。

STEP 2 マイクロファイバークロスに研磨剤をつけてもっとこする。

STEP 3 マイクロファイバークロスに研磨剤をつけてどこまでもこする。

かなりアホみたいなハウツーにになっていますが、これに関してはほとんどコツみたいなものがなく、根性で結果を取りにいくマインドで取り組みましょう。

あなたの車に対する愛情とあなたの根性が試されるステージなので、やると決めたなら頑張りましょう。

磨き込むほどに少しずつ透明になっていくのを感じられると思います。どれくらい透明になったらOKなのかは特に決まりがなく、完全にあなた次第です。

そして、かなり残念なことを言いますが、これである程度透明になっても、おそらく半年もするとまた黄ばみが進行していると感じるでしょう。

なのでこの方法はかなりの根性と、愛車への愛が深いカーオーナーさんにチャレンジして欲しいやり方でです。

3、(上級者者向け)ヘッドライトの黄ばみの取り方

耐水ペーパー(♯600〜♯2000)で研いでからコンパウンドで仕上げる。

STEP 1、耐水ペーパーで黄ばみを磨き落とす

黄ばみの進行具合にもよりますが、かなり進行している場合なら、♯600の中目の耐水ペーパーを使って黄ばみを削り込みましょう。特に初期にどの程度黄ばみを含んだ領域を削り落とせるかでその後の耐久性が変わってくるので初期の♯600程度の番手でどこまで追い込めるかがもの凄〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜く大事です。

ここで手を抜くと6ヶ月後の自分に謝罪しなくてはならないでしょう。

具体的な手法については、バケツに張った水に耐水ペーパーを浸し、びしょびしょの耐水ペーパーをヘッドライトの黄ばんでいるところを往復させる様に擦り黄ばみを取り除いていきます。

納得のいくところまで黄ばみを取り除けたら徐々に番手を♯800、♯1200、♯2000と上げていきます。削っていくと初めは真っ白になるのでかなり不安になると思います。♯の数字に比例して削れる量が減り、研ぎ傷が浅いものへと置き換えられていきます。

♯2000まで磨き進めると少しと、まだ相当白いながらも少し透明っぽさが垣間見えると思います。ヘッドライト全体が均一に半透明の様な状態になったら次の、『コンパウンド研磨』の工程に進みましょう。

STEP 2、コンパウンドで黄ばんだヘッドライトを磨く。

ついさっきお伝えした地獄の工程ですね。

要領は先ほどと同じで、マイクロファイバークロスに研磨剤をつけてひたすら磨くだけですね。

きっと耐水ペーパーの工程で既に腕が使い物にならなくなっているかもしれませんがもうひといきがんばりましょう!僕が新潟からパワーを送ります。

磨いて綺麗になったらガラスコーティングで再発予防を

今市販されているヘッドライトコート剤で最も安心感のあるのがAUG(アウグ) PR-021 プロ用 超硬度ヘッドライトコートだと思います。

ヘッドライトのコーテイング剤はたくさんありますが、AUGのプロ用超硬度ヘッドライトコートは、なんと再発防止5年保証!こんなコート剤他にあるんでしょうか?

ただ、4800円で5年はさすがに言い過ぎじゃない?と思いますが、一度試してみる価値はありそうですね。

ヘッドライト黄ばみの取り方『最終手段』 専門業者に磨きを依頼する

自分でも時間と労力をかければかなりの改善を見込むことができますが、そもそも自分でやるのは面倒だし、失敗した時のメンタルのことを考えると自分でやるのはちょっと無理。

そんな方はサクッと専門業者に磨き〜コーティングまでを委託ましょう。

オートバックスなどのカー用品店では、ヘッドライトポリッシュやコーティングをおこなっています。

約30分、左右3000~6000円ほどで済むので、手軽に黄ばみを取るするならおすすめです。

また、最近ではガソリンスタンドでヘッドライト磨きをしているところもありますね。

ただ、業者に頼めばば完全にリフレッシュするかといえばそんなこともありません。カー用品店やガソリンスタンドでは研磨機材こそつかうものの、そこまで深く研磨してくれず、自分で磨く労力を代行してくれるイメージと思った方が良いでしょう。

もし真剣に改善を行うならカーコーティングの専門店に相談してみましょう。googleの検索窓にあなたのお住まいの地域名+コーティング専門店と打ち込んでみてください。

すると専門店がいくつか出てきます。その中のいくつかに問い合わせてみて相談してみるとよいでしょう。費用も結果もお店によってかなり差が出る部分なのでバフ研磨のみなのか、サンドペーパーで削ってから研磨するのか、おおよその耐久期間などと費用を聞いた上で、あなたが思った様な結果を出してくれそうな専門店に依頼してみることをお勧めします。

この記事が少しでもあなたのお役に立てていたら幸いです。