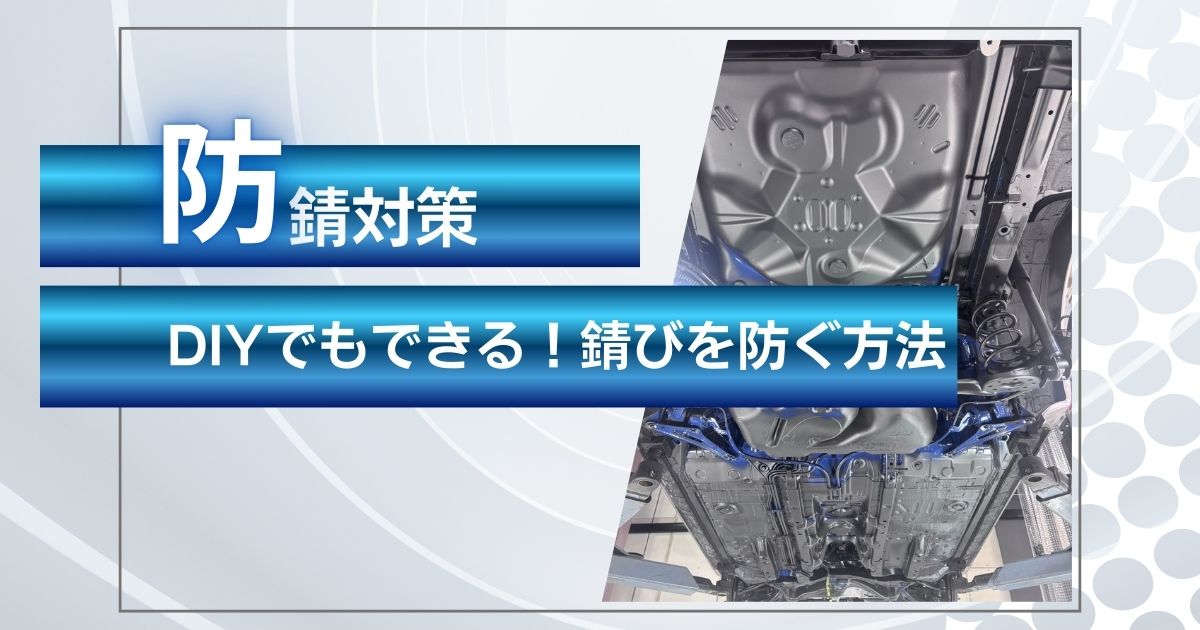

車の下回り(アンダーボディ)は、もっとも過酷な環境にさらされている場所です。

泥・雨・雪・融雪剤・海風…。

走るたびに様々な汚れや塩分を浴び続けるにもかかわらず、意外と見落とされがちなのが「防錆対策」。

実際、私たちプロの現場でも

「下回りがサビだらけで修理できない」

「ボルトが固着して、部品交換に余計な費用が…」

といった事例は少なくありません。

この記事では、整備・施工の現場で培った経験をもとに、

- サビの原因と進行スピード

- DIYでもできる防錆スプレーの使い方

- 長期耐久を目指す“プロ施工”の選び方

- 防錆と洗浄の関係とタイミング

などを初心者にもわかりやすく解説します。

愛車の下回りを長く、キレイに保つために。

目に見えない場所こそ、手を抜かずに守りましょう。

なぜ車の下回りはサビやすい?防錆対策が必要な理由

車の下回りは、ボディ上面に比べて過酷な環境にさらされているにもかかわらず、普段は目が届かないため放置されがちです。

そのまま放置すると、気づかないうちにサビが進行し、重大なトラブルにつながる可能性もあります。

サビの原因は“汚れ・湿気・融雪剤”

車の下回りがサビやすい最大の理由は、常に過酷な環境にさらされているからです。

- 泥や土ほこり:水分を含みやすく、サビの温床に。

- 雨や湿気:湿った状態が長時間続くことで酸化が進行。

- 融雪剤(塩化カルシウム・塩化ナトリウム):金属を急速に腐食させる最大の敵。

特に雪国では、冬の道路にまかれる融雪剤が車体下部にびっしり付着し、気づかぬうちに金属を侵食していきます。

サビが進行するとどうなる?修理費・リスクも

「少しくらいのサビなら大丈夫」と思って放置していると、想像以上に深刻なトラブルに発展することがあります。

たとえば――

- ブレーキパイプが腐食し、オイル漏れ → ブレーキが効かなくなる

- サスペンション周辺のフレームがボロボロに → 車検が通らない

- マフラーや燃料タンクの劣化 → 排気漏れやガソリン漏れのリスク

下回りのサビは進行が早く、数ヶ月〜1年で「穴が空く」「ボルトが外れない」といった重症化も珍しくありません。

また、修理には車を分解してパーツ交換する必要があるため費用が高額になることも多く、最悪の場合は買い替えを検討せざるを得ないケースも…。

私たちプロの現場でも「もう少し早く対処していれば…」と感じることは多々あります。

予防としての防錆対策は、“後悔しないための安い保険”とも言えるでしょう。

防錆方法は大きく3つ!それぞれの特徴と違い

下回りの防錆対策には、目的・予算・耐久性に応じていくつかの方法があります。

ここでは、現場でもよく使われる代表的な3つの方法について、それぞれのメリット・デメリットを比較しながらご紹介します。

スプレータイプ(簡単・短期的)

もっとも手軽に取り入れられるのが、市販の防錆スプレーです。

- メリット:安価・DIY可能・施工時間が短い

- デメリット:耐久性が低く、数ヶ月で再施工が必要

特に雪が降る前や、潮風を受けやすいエリアに出かける直前など、“一時的な保護”を目的とする場面に適しています。

ただし、汚れたまま上から吹きかけると逆にサビを閉じ込めるリスクもあるため、事前の下回り洗浄は必須です。

塗るタイプ(やや手間・半年〜1年効果)

刷毛やガンで塗布する液体タイプの防錆剤は、スプレーに比べて粘度が高く、密着力・耐久性も上。

- メリット:比較的長持ち・パーツに合わせた施工が可能

- デメリット:乾燥時間が必要・施工には多少の慣れが必要

市販でも入手可能ですが、リフトアップ環境や防護対策がないとDIYではやや難易度が高めです。

中古車購入後や、年1回のメンテナンスとしておすすめされることが多いタイプです。

プロ施工のアンダーコート(高耐久・長期保護)

本格的に下回りを守るなら、専門店による「アンダーコート施工」が最も信頼できる方法です。

- メリット:数年単位の高耐久・均一かつ美しい仕上がり・錆びたパーツのケアも可能

- デメリット:コストがかかる・1〜2日程度の預かりが必要

専用リフト・高圧洗浄・乾燥ブース・ガン噴射などの設備を使い、塗布前の徹底洗浄&下地処理も含めた“トータル施工”が可能です。

「もうサビさせたくない」「今のうちにしっかり保護したい」という方には、長期的に見てもコスパの良い選択肢といえるでしょう。

▶︎ アンダーコートの施工内容や選び方はこちらで詳しく解説しています。

自分でできる!防錆スプレーの使い方と注意点

市販の防錆スプレーを使えば、自宅でも簡単に下回りの錆対策ができます。

ただし、正しい使い方を知らずに施工すると、「かえってサビを進行させてしまう」ケースもあるため注意が必要です。

ここでは、プロが推奨する手順や道具、よくある失敗と予防策まで詳しく解説します。

必要な道具・準備

まずは、DIY施工に必要なものをチェックしましょう。

- 防錆スプレー(シャーシブラックなど)

- タイヤ止め or 輪止め(安全確保)

- ジャッキ or スロープ(作業スペースの確保)

- 養生シートや新聞紙(床やボディへの飛散防止)

- 手袋・マスク・ゴーグルなどの保護具

- ウエスやパーツクリーナー(事前の軽い脱脂用)

また、事前に下回りをしっかり洗浄&乾燥しておくことが必須です。

(泥やサビの上から施工すると逆効果になるため)

施工手順とNG行動

【基本的な流れ】

- 車をジャッキアップ or スロープに乗せて安定させる

- 施工範囲の汚れ・水分を取り除く(洗車 or パーツクリーナー)

- マスキングして周辺を保護する

- 防錆スプレーをまんべんなく噴射

- 1〜2時間乾燥させ、必要に応じて2度塗り

【NG行動例】

- サビの上から直接スプレー → サビを閉じ込めて進行することも

- 高温・直射日光下で施工 → 揮発・密着不良の原因に

- ブレーキやマフラーへ噴射 → 熱や作動不良のリスクあり

特に、可動部・ブレーキライン・電装部品への誤噴射は厳禁です。

防錆と洗浄の関係|先に汚れを落とすべき理由

防錆剤を塗っても、汚れが残ったままでは密着力が弱く、すぐに剥がれてしまいます。

プロの現場では「まず洗浄、次に防錆」という順序が基本中の基本。

▶︎ 下回り洗浄のやり方はこちらの記事で詳しく解説しています。

防錆剤は“キレイな下地”が重要

プロのアンダーボディ作業では、“下処理8割、塗装2割”という言葉があります。

つまり、どれだけいい防錆剤を使っても、下地が汚れていたら効果が半減するということです。

- 泥や融雪剤が残っていると、防錆剤が水を含む状態に。

- 油分や古い塗料が残っていると、防錆剤が密着せず剥がれやすくなる。

- ゴミが面の均一性を阻害し、防錆被膜がムラになる。

そのため、高圧洗浄+ブラッシング→乾燥→脱脂という順序での下地処理が、確実な効果を得るために欠かせません。

下回り洗浄のやり方とポイント

防錆の効果を最大限発揮させるには、下回りの洗浄が欠かせません。

以下はプロが実践している洗浄ステップです。

- 高圧洗浄機を使用し、泥や融雪剤を広範囲に吹き飛ばす

- 顕著なこびりつき部分は専用ブラシで軽く擦る

- 洗浄後は必ず自然乾燥 or ブロワーで水分を飛ばす

- 完全に乾いたらパーツクリーナーや脱脂剤で再度拭き上げる

- このタイミングで防錆剤を塗布またはアンダーコート施工へ繋ぐ

防錆対策のタイミングとおすすめシーズン

「いつ防錆処理すればいいの?」という声はとても多く聞かれます。

結論から言えば、“サビが出る前”がベストタイミングです。

ここでは、季節ごとの注意点や施工に適した時期を解説します。

雪国は“冬前”が最優先

新潟をはじめとする雪国では、冬になると路面に融雪剤(塩カル)が散布されます。

これは金属を猛烈に腐食させるため、サビの原因の大半は融雪剤といっても過言ではありません。

したがって、本格的に雪が降る前の「11月頃まで」に防錆処理を終えるのが理想です。

一度サビてしまうと防錆効果が下がるため、“予防”の意識が大切です。

新車・車検・タイヤ交換のタイミング

防錆処理は以下のタイミングと非常に相性が良いです。

- 新車納車時:下回りがきれいなうちに処理すれば効果が長持ちする

- 車検時:車を預けるタイミングで一緒に施工できる

- スタッドレスタイヤ交換時:リフトアップされるので施工しやすい

これらの時期に合わせて計画すれば、手間や費用の面でも効率的です。

サビが出てからでは遅い?

「サビたから防錆しよう」は、正直なところ“遅い”対応です。

一度サビが始まると、再塗装やパーツ交換など大がかりな対応が必要になり、費用も手間も増えてしまいます。

防錆は「予防」が大前提。

特に下回りは目視での確認が難しいため、知らぬ間に進行しているケースが多いです。

「まだ大丈夫」ではなく、「今年の冬に備えて今やっておく」という意識が重要です。

防錆処理済みでも油断禁物!定期点検とメンテナンスの重要性

「一度防錆処理をしたからもう安心」…そう思っていませんか?

実はそれ、よくある誤解です。

防錆処理は非常に効果的な手段ですが、環境や走行状況によって耐久性や持続期間に差が出ます。

ここでは、処理後に必要な点検・メンテナンスのタイミングとポイントを紹介します。

走行環境によって劣化スピードが変わる

たとえば以下のような環境で車を使っている方は、防錆処理の劣化が早まりやすいです。

- 融雪剤の多いエリアをよく走る(例:山間部・橋の上)

- ダート・砂利道・海沿いなどを頻繁に通る

- 高圧洗浄を下回りに頻繁に当てている(必要以上の圧で被膜が薄れる)

このような条件に当てはまる場合は、半年に一度の目視チェックや、1年に一度の再施工を検討しましょう。

チェックポイントは「はがれ・色あせ・サビの再発」

定期的に以下のチェックを行うことで、防錆処理の状態を把握できます。

✅ 防錆剤がはがれている箇所はないか?

✅ 色があせて薄くなっていないか?

✅ サビが再発していないか?(表面が赤茶けていないか)

自分で確認しにくい場合は、タイヤ交換や車検の際に整備士に依頼すると安心です。

「メンテナンス保証」や「点検付きサービス」も活用を

専門店によっては、施工後のメンテナンス保証や、無料点検を実施している場合もあります。

たとえば、当店GLOSSYでは「アンダーコート新潟」のサービスとして、

保証付きプランや、アフターケアの相談受付を公式LINEから常時受け付けています。

防錆処理は一度で終わりではなく“育てるメンテナンス”です。

見えにくい部分だからこそ、定期点検と簡単な意識で愛車の寿命は大きく変わります。

すでに錆びてしまった時の対策は?

すでにサビがある場合は「錆転換剤」がおすすめです。

専門業者の場合は、サンドブラストなどでサビを落としてからアンダーコートをする場合もありますが、自分でサビを落とすのは至難の業です。

錆転換剤は赤錆を黒錆に転換(変える)錆止め塗料です。

赤錆とはいわゆる「サビ」のことで、黒錆は鉄に熱を加えた時に発生する錆を指します。

黒錆は、赤錆とは違い表面が滑らかで鉄の酸化を防ぐのが特徴。不思議な感じがしますが、鉄を赤錆から守ってくれるのです。

黒錆に転換したら、その上からアンダーコート施工を行います。

錆転換剤は自分でも施工できますが、ジャッキアップをした車の下回りの作業は危険もあるためくれぐれも注意して作業してくださいね。

サビがひどい場合は、専門店に依頼するようにしましょう。

まとめ|防錆対策は“下回りケア”の要。早めの行動が愛車を守る

車の下回りは、常に水・泥・塩分などの過酷な環境にさらされています。

放っておくと目に見えない場所からサビが進行し、気づいたときには高額な修理が必要になることも。

でも逆に言えば、正しい防錆処理を適切なタイミングで行えば、愛車を長く美しく保つことができるということです。

- サビの原因は「汚れ・湿気・融雪剤」→ だからこそ予防が第一

- 防錆方法は「スプレー」「塗布タイプ」「プロ施工」の3種類 → ライフスタイルに合わせて選ぼう

- 下地洗浄は必須! 汚れたままだと防錆効果が半減

- 雪国では「冬前」の施工がマスト!新車・車検時も好機

- 施工後も定期点検で長持ち&トラブル回避

「何から始めればいいか分からない」という方は、

まずは防錆スプレーからのDIYでもOKです。

それでも不安な方、より確実な保護を求める方は、専門店でのアンダーコート施工を検討してみてください。