「洗車してもボディがザラついている…」

「ワックスをかけてもツヤが出ない…」

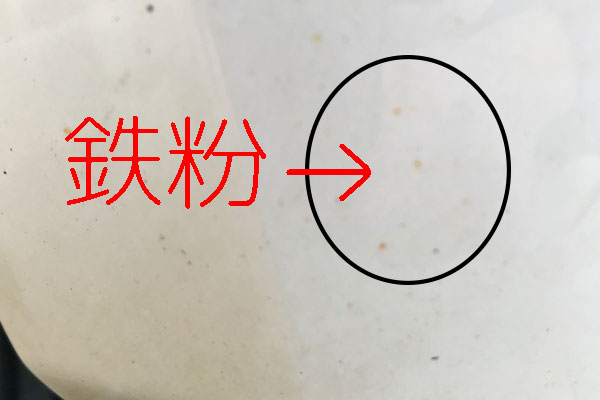

その原因、もしかすると鉄粉汚れかもしれません。

鉄粉とは、ブレーキダストや空気中の金属粉がボディに付着し、酸化して塗装表面に固着する汚れです。通常の洗車では落とすことができず、放置すると水垢・シミ・コーティング不良の原因にもなります。

そんな鉄粉を除去する方法のひとつが、「鉄粉取り粘土(トラップ粘土)」です。

物理的に鉄粉をこそぎ落とすこの粘土は、古くからプロの現場でも使われてきた定番アイテムですが、使い方を間違えると「ボディに傷がつく」というリスクも。

そこでこの記事では、洗車・コーティング専門店の視点から

- 鉄粉粘土の正しい使い方

- 傷をつけないためのコツと注意点

- 他の鉄粉除去方法との違いと使い分け

を丁寧に解説します。

DIY洗車派の方も、これから初めて鉄粉取りに挑戦したい方も、ぜひ参考にしてください。

“粘土は危ない”は誤解です。正しく使えば、鉄粉粘土はあなたの強力な味方になります。

鉄粉取り粘土(トラップ粘土)とは?

鉄粉除去に使われる粘土ってどんなもの?

鉄粉取り粘土(トラップ粘土)は、車の塗装面に付着・固着した鉄粉を物理的にこそぎ落とすための専用ツールです。

見た目は柔らかい粘土のような素材で、塗装に密着することで、通常の洗車では落とせない微細な鉄粉を絡め取ることができます。

特に白やパール系のボディでは、目に見えにくい茶色や黒っぽい点状の汚れが鉄粉であるケースが多く、粘土によって除去することで、手触りや光沢の大幅な改善が見込めます。

粘土と聞くと、手にくっついたり扱いづらいイメージがあるかもしれませんが、実際のトラップ粘土はゴムのような感触で、ある程度のコシと弾力があるため、広い範囲でも扱いやすくなっています。

鉄粉除去粘土には、以下のような特徴があります。

- 洗車後の下地処理工程として広く使用されている

- 鉄粉だけでなく軽度の塗膜上の異物も除去できる

- 一定の柔らかさと滑りを維持することで傷のリスクを抑えながら作業できる

ただし、誤った使い方や力の入れすぎによっては、ボディに擦り傷をつけてしまうリスクもあるため、正しい手順を知っておくことが大切です。

他の鉄粉除去方法との違い(スプレー・クロスとの比較)

鉄粉を除去する方法は粘土以外にも複数ありますが、トラップ粘土は「物理的に除去する」タイプの中で最も除去力が高い方法です。

ここでは、代表的な方法である「鉄粉除去スプレー」と「ラバークロス(クレイタオル)」との違いを整理してみましょう。

【鉄粉除去スプレーとの違い】

- スプレーは化学反応で鉄粉を溶かす方式。広範囲の軽度な鉄粉に適している

- 粘土は直接こすって削り取るため、頑固な鉄粉にも対応可能

- スプレーは塗装にやさしいが、重度の鉄粉には効果が薄いことがある

- 粘土は1回で効果を実感しやすいが、施工方法に注意しないと傷が入るリスクがある

【ラバークロスとの違い】

- ラバークロスはゴム素材を使って、粘土の代替品として登場した除去ツール

- 粘土よりも広範囲に素早く作業しやすいが、除去力はやや劣る

- クロスの滑りが悪くなると摩擦が大きくなり、粘土同様に傷がつくリスクがある

- 粘土は形状を変えながら使えるので、凹凸部分にも対応しやすい

総じて、トラップ粘土は**「高い除去力が求められる状況」や「コーティング施工前の下地処理」**に適しており、他の方法よりも確実性を重視したい場面に向いています。

ただし、ラバークロスやスプレーと違って扱いに注意が必要なため、これから粘土を使おうとしている方は正しい使い方と注意点をしっかり理解した上で使用しましょう。

トラップ粘土の使い方|正しい手順と準備

トラップ粘土は鉄粉除去に非常に効果的なツールですが、使い方を間違えるとボディに傷をつけてしまうリスクがあるため、事前準備と正しい使用方法を知っておくことが大切です。

この章では、鉄粉粘土の施工に必要な道具から、粘土の状態調整、そして実際の除去作業までを順を追って解説します。

必要な道具と施工前の洗車

トラップ粘土を使用する前に、以下の道具を準備しましょう。

必要なもの

- 鉄粉取り粘土(トラップ粘土)

- 洗車用バケツとカーシャンプー

- マイクロファイバークロス

- スプレーボトルに入れた水 or 潤滑剤(専用粘土ルブがおすすめ)

- ゴム手袋(必要に応じて)

- バケツに張ったぬるま湯(粘土を温める用)

まず大前提として、粘土を使う前には必ずボディ全体を洗車しておく必要があります。

砂やホコリが残った状態で粘土を滑らせると、それらの粒子がボディを傷つける原因になるため注意が必要です。

カーシャンプーで丁寧に洗い、水分を軽く拭き取るか、濡れたままの状態で作業に入ります。

粘土の柔らかさ調整と持ち方のコツ

粘土はそのままの状態だと固く、ボディに密着しにくいため、ぬるま湯や手のひらで温めて柔らかくしてから使用します。

ポイント

- 使いやすいサイズ(手のひら大・厚さ5〜10mm程度)に成形する

- 広げた粘土を指で包み込むように持ち、手のひらで均等に圧をかける

- 表面に異物(砂粒・落ち葉など)がないかを確認してから使用する

粘土は、同じ面を使い続けると取り込んだ鉄粉が表面に出てきてボディを傷つける恐れがあります。

数回使用したら、必ず表面を内側に折り返してキレイな面を出すようにしましょう。

実際の使用手順(施工圧・動かし方・水分量)

準備が整ったら、以下の手順で粘土除去作業を行います。

1. 水分をしっかり確保する

施工面にたっぷりと水や粘土ルブ(潤滑剤)をスプレーしておきます。

水分が少ない状態で粘土を滑らせると、摩擦で傷が入りやすくなります。

2. 粘土を軽く滑らせるように動かす

粘土は“こする”のではなく“なでる”ように前後に優しく動かします。

力を入れすぎると傷の原因になるため、手の重み程度の圧で十分です。

3. 鉄粉が取れると感触が変わる

最初はザラザラしていた感触が、数回往復するうちにスーッと滑らかに変化してきます。

これが「鉄粉が取れたサイン」なので、滑らかになったらそのエリアの処理は完了です。

4. 処理後はすぐに洗い流す or クロスで拭き取る

乾いてしまう前に、除去面は水で流す or マイクロファイバークロスで拭き取りましょう。

粘土成分が残っているとシミやムラの原因になることがあります。

粘土を使った鉄粉除去は、一見簡単そうに見えて、実は非常に繊細な作業です。

正しい圧、たっぷりの潤滑、面のこまめな交換――この3点を意識することで、傷を防ぎつつ確実に鉄粉を除去することができます。

鉄粉粘土の注意点とリスク

鉄粉粘土は非常に強力な除去力を持つ反面、使い方を誤るとボディに磨き傷を残してしまうリスクもあります。特にDIYで初めて使う場合や、デリケートな塗装の車両に使用する際は、以下の注意点をよく理解したうえで使用しましょう。

傷がつく原因とその対策

鉄粉粘土による傷の多くは、「摩擦」と「異物混入」によって起こります。

主な原因

- 洗車が不十分で、ボディ表面に砂やホコリが残っている

- 粘土の表面に鉄粉やゴミが溜まったまま使い続けている

- 水分・潤滑剤が少なく、摩擦が強い状態で擦っている

- 圧をかけすぎている(強くこする)

対策方法

- 事前に丁寧にシャンプー洗車を行い、汚れを完全に落としておく

- 粘土の面はこまめに折り返して常にきれいな面を使う

- 十分な潤滑(スプレーの水や専用ルブ)を使って粘土を滑らせる

- 力は極力かけず、粘土の重みだけでなでるように使用する

粘土で磨いた直後は傷に気づきにくくても、太陽光の下やライトの下で見ると微細な擦り傷が目立つことがあります。細心の注意を払って作業するようにしましょう。

気温・ボディ色・塗装状態によって注意が必要なケース

鉄粉粘土のリスクは、季節や車の状態によっても大きく左右されます。

高温時の注意点

- 夏場や炎天下では、粘土が溶けてボディに貼りつきやすくなる

- 液剤が乾きやすく、摩擦が強くなりやすい

- 日陰や朝夕などの涼しい時間帯に施工するのがベスト

濃色車(黒・紺・赤など)の注意点

- 傷が目立ちやすいため、特に注意が必要

- 洗車キズや粘土キズが反射して見えるため、十分な潤滑とやさしい圧で施工

再塗装車・経年車の注意点

- クリア層が薄くなっている場合、粘土の摩擦でダメージが出やすい

- 塗装の状態をよく観察し、施工を避けるか最小限に留める

こんなときは使用を避けよう(簡易コーティング・炎天下・研磨不可の塗装など)

鉄粉粘土の使用を避けるべきケースも存在します。

施工を控えた方が良い状況

- ワックスや簡易系コーティングを施工したばかりの車

(粘土の摩擦で被膜が一瞬で剥がれてしまう可能性がある) - 直射日光が当たる場所や、真夏のアスファルト上など高温環境下

- 研磨NGのマット塗装・特殊塗装車両(施工で質感が変わってしまう)

- 鉄粉の付着が軽度な場合(スプレーなど他の方法で除去可能なケース)

また、ガラスコーティング施工車に粘土を使う場合は特に慎重に。施工直後の車や、耐薬品性が低いコーティングでは被膜を傷つけたりツヤを消してしまうことがあります。

鉄粉粘土はあくまで“最終手段”として捉え、他の方法で除去できない場合や、研磨工程とセットでの使用を前提とした場面で活用するのが理想です。

鉄粉粘土と他の方法はどう違う?メリット・デメリット比較

鉄粉を除去する手段はいくつかありますが、それぞれに特徴や適したシーンがあります。このセクションでは、鉄粉取り粘土(トラップ粘土)と、他の代表的な方法(スプレー・ラバークロス・プロ施工)との違いを比較しながら、粘土が向いているケースを整理します。

スプレーとの違い(初心者向き?)

鉄粉除去スプレーは、化学反応で鉄粉を浮かせて落とすタイプの除去剤です。

スプレーの特徴

- 吹きかけて数分待つだけでOK

- 擦る必要がないのでボディを傷つけにくい

- 広範囲にムラなく施工しやすい

- ただし、重度の鉄粉には反応しきれないこともある

粘土との比較

| 観点 | スプレー | 粘土 |

|---|---|---|

| 除去力 | 中程度(軽度向き) | 高い(重度向き) |

| 傷リスク | 低い | 中〜高(使い方次第) |

| 操作性 | 簡単 | ややテクニックが必要 |

| 向いている人 | 初心者・軽度の汚れ | 中級者以上・重度の汚れ |

初心者や軽度な鉄粉汚れにはスプレーの方が圧倒的に扱いやすく、ボディへのダメージリスクも少ないためおすすめです。粘土は「スプレーでは落ちきらない鉄粉」への対応策として使うと良いでしょう。

ラバークロスとの違い(施工効率?)

ラバークロスやクレイタオルは、クロスの表面に鉄粉除去素材を貼り付けたハイブリッドツールです。

ラバークロスの特徴

- 洗車感覚で広範囲を効率よく施工できる

- 使用後は洗って再利用可能(経済的)

- 摩擦による傷リスクは中程度

粘土との比較

| 観点 | ラバークロス | 粘土 |

|---|---|---|

| 施工スピード | 速い | 遅い |

| 除去力 | 中程度 | 高い |

| 傷リスク | 中程度 | 中〜高 |

| 使い勝手 | 高い(洗車と同時進行) | テクニック必要 |

| 向いている人 | 中級者以上 | 中級者以上(狭い範囲・頑固な鉄粉に) |

ラバークロスは広範囲かつ時短で済ませたい人に向いており、粘土は「細かい部分の鉄粉を確実に取りたい」「重度の固着鉄粉を落としたい」といった局面で力を発揮します。

プロ施工との使い分け方(DIYで粘土が向いているケース)

プロショップでは、鉄粉除去スプレーやパッド、さらにはその後の研磨処理を含めたトータル作業が前提となるため、粘土を使う場合でも傷のリスクを後工程でリカバリーできます。

一方、DIYでは「研磨まで行わない」前提で作業することが多いため、粘土使用には慎重さが必要です。

DIYで粘土が向いているケース

- スプレーでは除去できない重度の鉄粉が広範囲にある

- コーティング前の下地処理で、どうしても完全に鉄粉を除去したい

- 傷がついても多少は許容できる(コーティング再施工予定など)

プロ施工との違い

| 項目 | DIYでの粘土使用 | プロ施工 |

|---|---|---|

| リカバリー手段 | 基本なし(研磨しない) | 研磨あり |

| 傷対策 | 慎重な施工が必要 | 傷を前提とした手順設計 |

| ツールの種類 | 市販粘土中心 | 複数の専用ツールあり |

粘土は「万能な鉄粉除去ツール」ではありますが、DIYで使用する場合には「他の方法で落とせないときの最終手段」として位置づけるのが安全です。まずはスプレーやクロスで対応できないかを確認したうえで、それでも落とせない鉄粉に絞って粘土を使うと、失敗のリスクを抑えられます。

粘土を使った後のケアとメンテナンス

鉄粉除去粘土の使用後には、仕上げの洗浄や道具のメンテナンス、そして塗装面の保護対策が欠かせません。この章では、粘土使用後に必要な3つのステップを詳しく解説します。

粘土後に洗い流すべきもの/仕上げの洗車

粘土による施工が終わったら、必ずボディ全体を水でしっかりと洗い流しましょう。

除去された鉄粉や、粘土の成分、施工中に残った水分中の不純物などがボディに残っていると、再び汚れやシミの原因になります。

また、粘土によって軽微な摩擦痕が残る場合があるため、マイクロファイバークロスやカーシャンプーを使った丁寧な仕上げ洗車がおすすめです。

仕上げ洗車のポイント:

- シャンプーは中性タイプを使用(塗装に優しい)

- 泡立ててたっぷり使い、摩擦を抑える

- 洗浄後は水分を完全に拭き取る(イオンデポジット防止)

粘土を再利用する際の管理方法

鉄粉取り粘土は1回使い捨てではありませんが、保管状態や使用面の汚れ具合に注意が必要です。

再利用時の注意点:

- 異物がついていたら即廃棄(ボディに傷をつける原因)

- 使用後はラップに包む or 専用ケースに入れる

- 高温になる場所や直射日光は避けて保管

- 1台施工したら折りたたんで別の面を使用するのが基本

一見まだ使えそうでも、粘土の中に砂や金属片が入り込んでいることがあります。目視で確認できない場合でも、少しでもザラつきや異物感を感じたら迷わず交換しましょう。

粘土使用後は必ず再コーティングを検討しよう

鉄粉取り粘土は塗装面にダメージを与える可能性があるだけでなく、施工前にあったコーティング皮膜を部分的に削ってしまうケースもあります。

特に以下のような状況では、再コーティングが必須です:

- 粘土後に水の弾きがなくなった(撥水性の低下)

- 施工前に簡易コーティングを使用していた

- 艶感や手触りが変わった(皮膜の劣化)

再コーティングには、スプレータイプの簡易コート剤や専用のガラス系コーティング剤など、自分の施工レベルに合わせて選びましょう。おすすめは、下地処理にも対応した「SPECIALE gloss booster」などのDIYユーザー向け高機能タイプです。

粘土を使って鉄粉を除去した後こそ、新たな汚れの固着を防ぐための再保護処理が重要です。磨きすぎない・削りすぎない施工と、丁寧なケアをセットで実践しましょう。

まとめ|鉄粉粘土は使い方を間違えなければ強力な味方

鉄粉除去粘土(トラップ粘土)は、しつこく固着した鉄粉を物理的に取り除ける非常に効果的なアイテムです。しかしその一方で、使い方を誤るとボディに傷をつけたり、コーティングを削ってしまうリスクもあります。

粘土を正しく使いこなすためには、

- 施工前の洗車

- 柔らかさの調整

- こすらない意識

- 水分量の確保

- 使用後の洗浄と再コーティング

といった基本を押さえることが重要です。

また、粘土はすべての状況で万能なわけではありません。広範囲の鉄粉除去にはスプレー、施工効率を求めるならラバークロス、より安全性を求めるならプロ施工を選ぶという選択肢もあります。

それでも「部分的に強く固着した鉄粉」「DIYでも本格的に除去したい場面」では、粘土は非常に頼れる存在です。

正しい方法と知識を身につけ、安全かつ効果的な鉄粉除去を実現してください。

鉄粉除去についてもっと詳しく知りたい方へ

「鉄粉ってそもそも何?」「スプレーやラバークロスとの違いは?」といった鉄粉除去全般について詳しく知りたい方は、下記の記事もぜひご覧ください。